Molti l’hanno conosciuto o ricordato solo dopo aver letto il libro di David Peace o aver visto il film di Tom Hooper, interpretato da un convincente Michael Sheen. “The Damned Utd” è un romanzo uscito nel 2006, tradotto in italia come “Il maledetto United”, dove lo scrittore britannico, mescolando fatti e personaggi reali con la finzione narrativa, dà vita al ritratto di un eccentrico allenatore di calcio e racconta in particolare della sua esperienza come coach del Leeds United. Nel 2009 verrà poi realizzato un film omonimo, in Italia passato praticamente inosservato al grande pubblico perché, a causa delle logiche della distribuzione nostrana, non proiettato nelle sale cinematografiche. Brian Clough è descritto come un uomo insolente e presuntuoso e raccontato come uno dei migliori allenatori di sempre – e fra i più vincenti – ma è stato anche uno dei più forti attaccanti della storia del calcio inglese, nonché un uomo capace di sopravvivere al dolore e di conoscere la sconfitta e l’umiliazione e comunque alla fine di trionfare, realizzando imprese sportive che nessuno è più riuscito a ripetere, senza mai tuttavia essere capace di sconfiggere le proprie frustrazioni.

Se qualcuno mi chiedesse qual è il miglior film che abbia mai visto sul mondo del calcio risponderei senza esitare. Quello. “Il Maledetto United” è un film perfetto, davvero non si poteva fare di più. Brian Clough, per i meno appassionati, o semplicemente per i più giovani, è stato un Mourinho ante litteram, uno dei più grandi allenatori europei di sempre, capace di vincere il titolo inglese con il Derby County e il Nottingham Forest, entrambe squadre prese quando erano negli ultimi posti della seconda divisione inglese (la nostra serie B). Non solo, con il Nottingham vinse poi due Coppe dei Campioni consecutive, impresa davvero incredibile. Quando la sua carriera stava oramai declinando gli chiesero se fosse stato il migliore della sua epoca, e lui rispose: “I wouldn’t say I was the best manager in the business. But I was in the top one.” Insomma forse lo “Special One” dei tempi nostri gli è debitore dell’ispirazione. Il film, comunque, racconta il brevissimo periodo in mezzo a quelle due clamorose imprese, i 44 giorni passati alla guida del Leeds (in quel momento la miglior squadra d’Inghilterra), il club che Clough aveva sempre odiato perché secondo i suoi canoni era un esempio di intimidazione all’avversario e antisportività. La pellicola propone il tema della rivalità di Clough con Revie, il precedente allenatore del Leeds, la nemesi di Clough, capace di portare “i bianchi” a vincere praticamente tutto. E poi è proprio molto ben riuscito il racconto dell’amicizia e della collaborazione tra il nostro e Peter Taylor, che accompagnerà il primo in tutti i suoi successi, un’anima buona e mite, l’opposto di Clough.

Brian Clough era nato nel 1935 a Middlesborough. Una città dell’Inghilterra del Nord, che all’epoca aveva poco più di un secolo di vita: solo nel 1829 infatti venne iniziata la costruzione del centro abitato su un piano molto regolare, con strade rettilinee, ampie piazze e parchi; in seguito tuttavia la città si distinguerà per l’intenso sviluppo industriale nei settori cantieristico, chimico, della raffinazione del petrolio e siderurgico con un panorama caratterizzato da acciaierie, cantieri navali e ferriere, a corona di un porto accessibile a grandi navi. E non a caso i giocatori della squadra locale sono soprannominati “The Smoggies”. Sarà proprio nella squadra della sua città natale che Brian Clough inizierà la sua carriera, emergendo presto: buona tecnica, forza fisica, un tiro formidabile e un colpo di testa perentorio, lo resero uno dei centravanti più temuti della Second Division [il secondo livello del campionato di calcio inglese, come la nostra serie B]. Nel Middlesborough FC il nostro giocherà dal 1955 ininterrottamente per sei stagioni, e le sue statistiche sono impressionanti: 204 reti segnate in 222 gare disputate. Statistiche che non si attenueranno al Sunderland FC, dove si trasferirà nel 1961 mettendo a referto coi “Black Cats” ben 63 reti in 74 presenze, durante le sue quattro stagioni (pur giocandone in realtà solo due, e vedremo il perché).

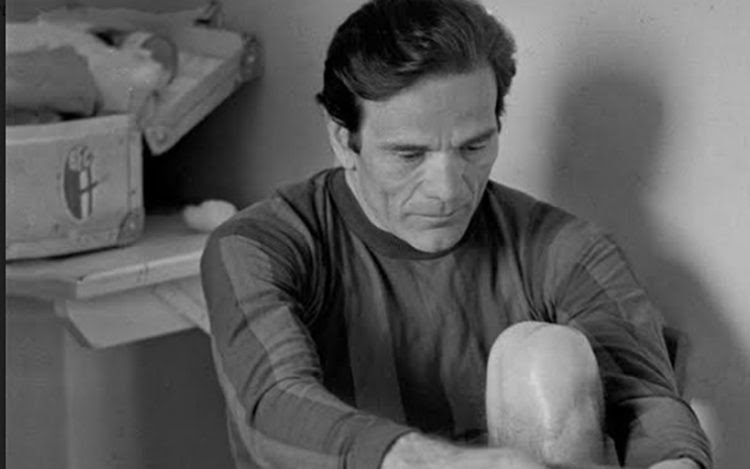

A causa di un incidente di gioco Brian Clough terminerà drammaticamente la sua carriera da calciatore. Era il 26 dicembre del 1962, quello che gli inglesi chiamano il “Boxing Day”, e durante la partita fra il suo Sunderland FC e il Bury FC al Roker Park, quando sotto una pioggia torrenziale inseguendo il pallone in scivolata sul terreno di gioco Clough si scontrò violentemente con il portiere avversario, procurandosi la rottura del legamento laterale e crociato del ginocchio, un infortunio molto grave che all’epoca poneva fine alla carriera di un calciatore. E il nostro purtroppo non farà eccezione, costretto infatti a una stagione di pausa sarà in grado di collezionare soltanto 3 presenze (ed una rete) nei successivi due anni, vedendosi costretto al ritiro dall’attività, quando ancora non aveva trent’anni. Era stato però un grandissimo attaccante Clough, al punto che ancora oggi detiene il record della più alta media gol per partita nella storia del campionato inglese, con un impressionante 0,916 (praticamente un gol a partita, durante una carriera lunga dieci anni, trascorsa in due squadre non di vertice).

Quel terribile infortunio lo strappò dal campo di gioco come calciatore, ma gli diede modo di tornarci da allenatore, infatti Brian Clough nel 1965 sarà il più giovane tecnico di tutta la Gran Bretagna, quando l’Hartlepool United gli offrirà il suo primo incarico. Lui risponderà “I don’t fancy the place” [Non mi piace il posto] – che poi Hartlepool non era così distante da Middlesbrough e Sunderland – ma non se lo farà ripetere e proprio da lì, in Fourth Division [la quarta serie, come la nostra serie C] inizierà ad allenare, inaugurando il suo sodalizio con Peter Taylor, suo ex compagno di squadra al Boro, che convincerà a diventare suo assistente dando vita ad un legame straordinario. Più che di una mera collaborazione tecnica, la storia di Brian Clough e Peter Taylor è il racconto di una grande amicizia fra un uomo arrogante e sfacciato e un altro pacato e riflessivo, ma non è soltanto complementarietà caratteriale. Clough spesso ha dichiarato “I’m not equipped to manage successfully without Peter Taylor. I am the shop window and he is the goods in the back”, riconoscendo le qualità di sostanza dell’amico. Anche dal punto di vista calcistico infatti uno arrivava laddove l’altro non poteva e viceversa. Come osservatore Taylor aveva un intuito e una competenza impareggiabili riuscendo a cogliere il potenziale dei giocatori, sia nei giovani che in quelli maturi e a fine carriera ma ancora funzionali, che poi Clough valorizzava, con quella capacità unica di tirarne fuori il massimo per la propria squadra, con il suo singolare approccio: duro, fermo sulle sue idee, pretendendo dai giocatori disciplina, obbedienza e sacrificio, ma gratificandoli e condividendo con loro i successi frutto delle sue direttive. Ecco tutto Brian Clough, in poche battute: “Quando un mio calciatore ha qualche dubbio ne parliamo per 20 minuti e poi decidiamo che io avevo ragione”.

Le imprese di Clough, assistito dal fedelissimo vice Peter Taylor, sono letteralmente entrate nella leggenda, non solo nella storia, del gioco del calcio. In particolare perché accomunate da una costante: sono state sempre realizzate con squadre prese in serie minori e in condizioni di difficoltà economiche e scarso entusiasmo, ma con impegno portate da underdog alla gloria, regalando al pubblico emozioni mai provate prima e indimenticabili. Dopo lo splendido lavoro fatto ad Hartlepool, dove organizzava collette in città per premiare i calciatori e guidava pure l’autobus della squadra in trasferta per risparmiare sui costi, accompagnando un sodalizio fra i più deboli del campionato all’ottavo posto e, una volta riorganizzato, permettendogli di centrare l’anno successivo il terzo posto e la promozione nella serie superiore, nel 1967 il duo Clough-Taylor cambia città per approdare in Second Division al Derby County FC. Una squadra senza troppe ambizioni, all’epoca impegnata più che altro a non retrocedere, e che non avendo grandi disponibilità sperava che la giovane coppia di tecnici ripetesse la stessa impresa realizzata più al Nord. Detto e fatto. Brian Clough non era quello che si definisce uomo di campo in senso stretto: la parte tecnica veniva curata da Taylor, mentre il nostro osservava, esponendosi più in consigli generici ed esortazioni che in specifiche istruzioni, risultando tuttavia un irresistibile motivatore. Ho letto che per iniziare Clough si presentò al Baseball Ground, lo stadio di casa, facendo rimuovere dalla sede sociale le fotografie dell’unico storico successo fino ad allora ottenuto dalla squadra, la vittoria nella Coppa d’Inghilterra conseguita nel lontano 1946, per concentrarsi su quelli che sarebbero arrivati, potrebbe essere una leggenda metropolitana ma sarebbe tuttavia in linea col personaggio.

Clough passò per matto forse, ma all’irascibile Sam Longson, ricco imprenditore e tifoso dei “Rams”, di cui non solo era presidente ma vero e proprio padre-padrone, avendo comprato il Derby dopo aver liquidato le sue aziende, in principio piaceva molto questo giovane allenatore così naïf, che arrivò perfino a cambiare le divise da gioco della squadra. Le maglie bianche rimasero naturalmente, ma i pantaloncini sarebbero stati blu scuro e non più neri. La spiegazione? “Visto che ora assomigliate alla nazionale inglese come aspetto, cercate di farlo anche nel gioco” disse Clough ai suoi ragazzi, plasmandoli a propria immagine e somiglianza. Il suo Derby era una squadra aggressiva, resistente e veloce. Il primo anno Clough conseguirà la salvezza dalla retrocessione senza impressionare, quello successivo i sui ragazzi centrarono addirittura la vittoria della Second Division, e la relativa promozione in First Division [il massimo livello del campionato di calcio inglese, la nostra serie A], per l’anno seguente. Peter Taylor con un colpo magistrale aveva individuato il rinforzo decisivo: l’anziano libero scozzese Dave Mackay, che sarà valorizzato all’interno di un gruppo capace di fare il salto di qualità e inserirsi subito nella lotta tra le grandi, superando il Liverpool e il Manchester City e contrastando lo strapotere del Leeds United di Don Revie, arrivando prima terzo e poi ottavo e finalmente, all’ultima giornata di campionato e con un solo punto di vantaggio, vincendo la First Division nel 1971/72, laureandosi campione d’Inghilterra. Tutto questo in solo cinque anni. No, non era pazzo Brian Clough. E di certo Sam Longson l’aveva ben compreso.

La stagione successiva arriva finalmente l’esordio in Coppa dei Campioni, e anche in Europa il Derby County si fa rispettare. Eccome. Dopo aver eliminato in maniera perentoria i campioni jugoslavi dello Željezničar, i portoghesi del Benfica e i cecoslovacchi dello Spartak Trnava, incontra in semifinale la fortissima Juventus. Saranno due partite memorabili per agonismo e intensità, ma anche per le feroci polemiche al loro termine. “Dentro lo spogliatoio dell’arbitro c’erano gli italiani, prima della gara e durante l’intervallo. La Juventus ha comprato la partita!” è l’affermazione di Clough a seguito della sconfitta nella prima gara a a Torino, a fronte di un arbitraggio obiettivamente favorevole ai campioni d’Italia che ha innervosito gli inglesi, spesso ammoniti. La partita era in equilibrio ma con il Derby ridotto in dieci per un cartellino rosso, i bianconeri, tecnicamente nettamente superiori ai “Rams”, presero il sopravvento. Inoltre, prima della grande sfida, Clough aveva commesso un’ingenuità, forse un errore. Il Derby aveva giocato pochi giorni prima un match di campionato massacrante, contro il Leeds. La posta in palio non era decisiva per la classifica, ma Clough, spinto dalla rivalità col tecnico avversario Revie, non aveva risparmiato i suoi migliori giocatori, che si infortunarono, dimostrandosi in quella circostanza poco lucido, facendo innervosire il presidente Longson. E parecchio. Tornando comunque a Torino, rimasero nella memoria collettiva le parole di Clough quando fu chiamato ad interloquire con i giornalisti: “I will not talk to any cheating bastards! [Non voglio parlare con nessun bastardo imbroglione], riferendosi ai cronisti italiani.

Nella partita di ritorno gli animi erano ancora più caldi ma i “Rams” non riuscirono a ribaltare il risultato. Il Derby infatti, privo dei suoi migliori giocatori, infortunati o squalificati, non sarà capace di prevalere sui bianconeri – in quella circostanza al Baseball Ground con l’iconica maglia azzurra da trasferta – nonostante l’occasione offerta da un calcio di rigore sprecato dal County e una sciocca espulsione. Clough prenderà atto dell’arbitraggio equilibrato in questa circostanza e della superiorità della Juventus, che poi in finale saprà mettere in seria difficoltà i campioni in carica dell’Ajax di Amsterdam, la squadra guidata da Johan Cruijff, al tempo ritenuta la più forte al mondo. Nel frattempo il clima a Derby si era fatto incandescente, a causa della tensione fra Clough e Sam Longson. Il rapporto con Clough si era guastato da tempo ma la gestione della doppia sfida con la Juventus aveva scontentato Longson. Il presidente non era più disposto a tollerare l’arroganza del suo allenatore, che oramai ne sfidava pubblicamente l’autorità, e per questo dichiarò: “Il Derby l’ho costruito io! Non l’ha costruito Brian Clough!” provocando inevitabilmente la brutale replica di quest’ultimo: “Non vedo perché io professionista della panchina, debba accettare le direttive di un dilettante che ha solo il pregio di avere quattrini.” Con quale risultato? Brian Clough e Peter Taylor si ritrovarono senza panchina e disoccupati. A quel punto Taylor in virtù degli ottimi rapporti personali ottenne panchina del Brighton & Hove Albion, un club ambizioso e florido, anche se iscritto solo alla Third Division, dove ricominciare insieme a Clough, che tuttavia invece di essere riconoscente all’amico mostrò insoddisfazione, abbandonando il sodalizio dopo solo otto mesi. Peter Taylor invece decide di rimanere a Brighton in qualità di manager infastidito dagli atteggiamenti di Clough, spesso lontano dal campo per guadagnare sponsorizzazioni extra attraverso i media mentre Taylor era costretto a gestire il lavoro con i giocatori.

Durante l’estate del 1974 mentre si trovava in vacanza in Spagna accadde l’impensabile: a Clough venne offerta la panchina del Leeds United. Era la squadra campione d’Inghilterra in carica, con giocatori di immenso talento: Billy Bremner, Johnny Giles, Joe Jordan, Peter Lorimer e Norman Hunter, il meglio del calcio britannico. Agli ordini del carismatico coach Don Revie, quel gruppo di giocatori aveva vinto due volte il campionato inglese, una Coppa d’Inghilterra, una Football League Cup e due volte la Coppa delle Fiere [progenitrice della Europa League], giungendo anche in finale di Coppa delle Coppe dove il Leeds era stato fermato solo da un Milan eccezionale, imponendosi tuttavia come una delle migliori squadre europee dell’epoca. Era successo però che Don Revie aveva accettato la proposta della Federazione di guidare la nazionale inglese, lasciando così la dirigenza del Leeds nella condizione di scegliere rapidamente un nuovo coach, che tuttavia non poteva essere un nome di secondo piano. In quel momento il profilo più adatto apparve quello dell’ambizioso Brian Clough, che accettò senza esitare, ma non poté farlo insieme al suo vice, che non volle lasciare Brighton. Ecco, senza Peter Taylor a moderarlo, sin dal primo giorno Clough si dimostrò sopra le righe, certo era un uomo brillante, carismatico e sicuro di sé e tutti lo riconoscevano, ma era arrogante, troppo arrogante e al Leeds non glielo avrebbero permesso. Lui comunque scelse la sfida, sia nei confronti della società che della squadra campione d’Inghilterra.

“Signori, parliamoci subito chiaro! Allora, tutti voi avete una fama internazionale e avete vinto tutti i trofei nazionali che potevate vincere con Don Revie, ma per quanto mi riguarda la prima cosa che potete fare per me è prendere tutte le vostre medaglie, tutte le vostre coppe, le vostre targhe e andare a buttarle nel più grosso fottuto cestino che riuscite a trovare, perché non ne avete vinta nemmeno una onestamente e lo avete fatto sempre giocando sporco! Ora, le cose saranno un po’ diverse da queste parti, senza Don. Vi sembrerà un po’ strano all’inizio, vi darà fastidio come un paio di scarpe nuove. Ma se volete che i vostri nipoti si ricordino di voi come qualcosa di più di quegli sporchi bastardi che siete stati e volete essere amati come dei veri campioni, degni di essere campioni, dovrete lavorare, dovrete migliorare, voi dovrete cambiare”. Evidentemente non fu proprio il migliore dei modi per esordire, e fu subito chiaro: lo spogliatoio decise di essergli ostile da subito, anche perché ancora troppo affezionato a Don Revie. Clough non fece nulla per comporre, per mediare, anzi la prese come una questione personale: volle dimostrare al mondo di essere capace di imporsi. Sempre, e comunque. Morale della favola: i giocatori non lo seguirono, boicottarono ogni suo approccio e qualsiasi iniziativa del coach in ogni modo possibile, e il Leeds si ritrovò dopo ben otto turni di campionato ultimo in classifica. Elland Road era avvolto in un clima di tensione insopportabile che non lasciava presagire nulla di buono. Fu così che il directing board della società, dopo l’ammutinamento della squadra, raccolta intorno al capitano Billy Bremner, decise di licenziare l’allenatore dopo soli quarantaquattro giorni dal suo insediamento.

Fu il massimo dell’imbarazzo per uno dei tecnici più coraggiosi e sicuri di sé mai visti nella storia di questo sport, ma non fu l’unica umiliazione. Clough infatti accettò di apparire in TV per parlare del suo esonero, ma di fianco a lui trovò seduto Don Revie. Una vera e propria imboscata. La trasmissione fu avvincente, i due grandi rivali si confrontarono verbalmente a modo loro, intrattenendo un pubblico di milioni di persone e mostrando nei limiti del reciproco rispetto tutto il loro antagonismo e la loro genuina antipatia. Clough ne uscì male, anche presso l’opinione pubblica, apparve infatti come un uomo pieno di luci e ombre, cinico, megalomane e presuntuoso, dotato certo di intuizioni che però non era riuscito davvero a trasmettere a nessuno. Insomma, venne giudicato “finito”. Intanto il Leeds, con l’arrivo del nuovo allenatore, Jimmy Armfield, ex capitano della nazionale, che interpreta al meglio il gioco del gruppo, comincia a giocare sul serio, soprattutto in Coppa dei Campioni dove arriva sino alla finale del Parco dei Principi a Parigi, contro il formidabile Bayern Monaco, che riuscirà a imporsi sugli inglesi fra molte polemiche, solo grazie a un arbitraggio non imparziale, in grado di indirizzare la partita a favore della formazione tedesca, capitanata da Franz Beckenbauer. Una mazzata, di quelle che lasciano il segno. Forse. Clough impara una lezione: gli sono mancate le capacità tecniche di Taylor, ma non solo. Piuttosto la capacità di mediazione del suo vice, che recitava la parte del “poliziotto buono” e la complicità del compagno di viaggio. E l’amicizia. Intanto, mentre i critici e gli osservatori definiscono Clough “fuori dal giro”, lui accetta la proposta di un altro club senza pretese, in Second Division.

È il Nottingham Forest a volerlo, appena iniziato l’anno nuovo, nel 1975, dopo la netta sconfitta della squadra nella sentitissima stracittadina contro gli acerrimi rivali del Notts County FC. Certo, Clough sembra dare ragione ai suoi detrattori, oramai la sua dimensione è la serie cadetta, ma è proprio dalla città di Robin Hood, che “rubava ai ricchi per dare ai poveri”, che ricomincia la storia, e che storia! Prima di tutto però Clough si presenta a Brighton dal suo amico Taylor col capo chino e si scusa con lui, chiedendogli di tornare ad essere il suo vice. Il nostro è pronto a combattere e non accetterà un rifiuto, Taylor lo sa e gli vuole bene, e così gli promette che lo raggiungerà a Nottingham, che peraltro è la sua città natale, per iniziare insieme la loro nuova avventura. Il Forest attraversa un periodo poco felice, è una squadra povera di talento e non c’è più nessun entusiasmo in città verso questo club così antico, anzi sulle tribune del City Ground il clima è di rassegnazione all’ennesima retrocessione. Insomma, l’ambiente ideale per Clough che non perde tempo e rifonda la squadra ingaggiando subito i suoi più devoti calciatori ai tempi del Derby County e su John Mc Govern e John O’Hare inizia a porre le basi del “suo” Forest. Peter Taylor, col suo proverbiale intuito, aggiunge calciatori di qualità, intuendo che Martin O’Neill, Peter Withe e Larry Lloyd, che le grandi squadre hanno scartato hanno ancora molto da offrire. Il Forest inizia così ad acquisire una nuova identità e a Nottingham cresce l’entusiasmo per i “Garibaldis”, le cui magliette rosse sono un omaggio all’Eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi, rivoluzionario amatissimo in Gran Bretagna. Il Forest era un cantiere, Clough diede fiducia ad alcuni giovani comeViv Anderson e Tony Woodcock e decise di trattenere John Robertson che era in lista di partenza, “È un giovane poco attraente, mi siederei di fianco a lui per sentirmi Errol Flynn al paragone. Ma dategli un metro di terreno e diventa un artista. Un Picasso del calcio. E Picasso non si vende” disse Clough al presidente del Forest, e Robertson divenne forse la migliore ala dell’epoca e ancora oggi è considerato il migliore tra i giocatori che abbiano mai vestito la maglia del club.

Il Forest targato Clough-Taylor in effetti è già una perfetta amalgama e impressiona da subito: al primo tentativo raggiunge la terza posizione in classifica nella sua categoria, e conquista la promozione in First Division. Il Forest utilizza molto le fasce laterali, pratica un football aggressivo in ogni zona del campo ed ha, in ogni ruolo, calciatori capaci di aggredire gli avversari secondo le indicazioni di Clough, che dopo la promozione vuole vincere subito il titolo. Allo scopo, su indicazione di Taylor, Clough chiede ed ottiene il trasferimento a Nottingham dallo Stoke City del portiere Peter Shilton, convinto delle doti straordinarie del giovane che i grandi club non avevano colto. E non sbaglierà nemmeno questa volta. La difesa con Shilton a guidarla diventa inespugnabile: alla fine della stagione il portiere avrà subito solo 24 reti, addirittura 20 in meno della stagione precedente in Second Division, mantenendo inviolata la porta per 23 gare sulle 42 disputate, contribuendo al successo dei “Forester” che diventeranno campioni d’Inghilterra, davanti al Liverpool e all’Everton. Quel torneo fu un vero trionfo, ottenuto con largo margine sugli avversari e subendo solo tre sconfitte: il Forest era la squadra del momento, da neopromossa a campione d’Inghilterra nella stagione 1977/78, arrivando ad offuscare la gloria del Liverpool due volte Campione d’Europa, contro il quale i “Garibaldis” trionfarono anche in Coppa di Lega inglese, mentre Peter Shilton sarà premiato come il migliore giocatore dell’anno del campionato inglese. Clough è tornato, e adesso ha l’ambizione di imporsi a livello europeo. Stavolta è deciso a tutto pur di trionfare. Per questo Clough chiede un sacrificio al suo presidente, un grande sacrificio. Niente meno che l’acquisto ad una cifra record per il calcio inglese dell’epoca di Trevor Francis, il miglior prospetto in circolazione.

La fiducia del club in Clough è totale e la città di Nottingham è travolta dall’entusiasmo, e così il venticinquenne talento del Birmingham City viene strappato alla concorrenza con una transazione che al lordo delle tasse supera, per la prima volta nel calcio britannico, un milione di sterline. Una follia. E contro la logica della formazione di giocatori provenienti dal vivaio o del recupero di calciatori in crisi, tipica del sodalizio con Taylor. Clough tuttavia è consapevole del momento e sa che il Forest per restare competitivo ed affrontare la sfida europea, ha bisogno di talento. E quello di Trevor Francis di talento non si discute. Il prezzo del cartellino tuttavia sarà fissato a 999.999 sterline, Clough lo pretenderà per evitare che “il ragazzo si monti la testa”. Pronti via. E il Forest ottiene il primo successo di una stagione che sarà memorabile: a Wembley ha travolge 5-0 l’Ipswich Town nel Charity Shield [la Supercoppa inglese]. Intanto, il sorteggio del tabellone della Coppa dei Campioni è da far tremare i polsi: al primo turno il Forest dovrà sfidare i campioni d’Europa in carica: il Liverpool di Bob Paisley, la squadra che stava dominando in patria e sul continente in quegli anni. Uno scontro senza precedenti. La prima gara si disputa al City Ground e quella sera del settembre 1978 nasce la leggenda europea degli “arcieri” di Nottingham. Non potendo disporre di Francis, Clough ridisegna la squadra. Il Liverpool appare intimidito dall’aggressività del Forest e non riesce a reagire come vorrebbe al vantaggio dei “Garibaldis” e a pochi secondi dalla fine della partita la squadra di casa si porta sul 2-0, ipotecando la clamorosa qualificazione contro i “Reds”. Qualificazione che arriverà puntualmente due settimane dopo. Anfield è una bolgia e i “Reds” sono indemoniati, ma la difesa dei “Forester” è un muro.

Il Liverpool è fuori al primo turno e il Forest, per la sicurezza mostrata, diventa per tutti la favorita alla conquista della coppa, superando negli ottavi l’Aek Atene, che aveva eliminato il Porto, e nei quarti il Grasshoppers giustiziere del Real Madrid. In semifinale l’ostacolo più duro: il Colonia, una squadra tedesca molto ricca di talento. In pratica una finale anticipata, non si può sbagliare. La partita di andata è destinata ad essere ricordata come una delle più avvincenti della storia del prestigioso trofeo. Il City Ground, flagellato da giorni di pioggia, è al limite della praticabilità per lo svolgimento della gara, ma le due squadre si affrontano a viso aperto, senza tatticismi. I tedeschi sono i padroni del gioco e dopo appena 20 minuti sono già in vantaggio per 0-2, sugli spalti si teme il tracollo. Nel momento più difficile però il Forest trova le energie necessari e si scatena, ribaltando la partita e portandola sul 3-2 fra l’euforia generale. I tedeschi però non mollano e riusciranno a pareggiare proprio a pochi minuti dalla fine, ottenendo un 3-3 che gela il City Ground e sembra l’anticamera dell’eliminazione per gli inglesi. Solo Clough si dimostra ottimista. E sul campo il Forest gli darà ragione, disputando in Germania una gara tatticamente perfetta, un capolavoro di concentrazione e disciplina. Il Nottingham sarà ermetico e non rischierà nulla, passando in vantaggio in contropiede a poco meno di mezz’ora dalla fine del match, difendendo poi il risultato senza incertezze e guadagnandosi l’accesso alla finale della massima competizione europea. Clough non sta nella pelle, la canzone We’ve got the whole world in our hands diventa la “Forest March”.

Forest in finale, quindi. A Monaco di Baviera, incontrerà coi favori del pronostico il Malmö FF, una squadra svedese non particolarmente brillante ma ordinata, che si prepara a giocare una gara tattica sperando di bloccare gli “arcieri”. Clough non ha paura e gioca per vincere, in fretta. Allo scopo schiera il Nottingham a trazione anteriore, con l’esordio europeo di Trevor Francis, schiacciando gli svedesi, che crolleranno già nel primo tempo, quando Robertson punta la difesa lanciandosi sulla fascia sinistra, arriva sul fondo e butta nel mezzo un cross morbido. I centrali svedesi sono scavalcati, sulla palla si avventa Trevor Francis che la mette nel sacco. Proprio a Trevor Francis tocca segnare il gol del meritato trionfo. Il Nottingham chiuderà così imbattuto la sua campagna europea, conquistando nel finale di stagione anche la Coppa di Lega inglese, battendo nel tempio di Wembley il Southampton, in una partita nella quale Clough compie un gesto di rara generosità: lascia che a guidare la squadra sia Peter Taylor, per dimostrargli riconoscenza e quanto sia importante il suo contributo ai successi del Forest. I “Garibaldis” diventano un argomento di infinite discussioni per l’intero calcio europeo che si interroga come una squadra che quattro anni prima era sedicesima in Second Division, sia riuscita a centrare, in tre sole stagioni, la promozione in First Division, la vittoria del campionato nazionale, la conquista di due Coppe di Lega ed infine il trionfo europeo in Coppa dei Campioni. La risposta è semplice: Brian Clough (e Peter Taylor). E non è ancora finita. Infatti, la stagione successiva il Nottingham Forest dovrà difendere la Coppa appena conquistata. Non sarà una passeggiata.

Inizia infatti a emergere qualche problema, e Clough l’ha già capito: gli “arcieri” sono meno brillanti e più affaticati, e non saranno in condizione di lottare su più fronti. Per questo Clough decide di concentrare le sue ambizioni e le energie dei suoi ragazzi nella difesa della Coppa dei Campioni. Vuole provare a vincerla ancora.In effetti i primi due turni dell’edizione 1978/79 della Coppa dei Campioni non rappresentano un problema per il Forest che si sbarazza autorevolmente dei campioni svedesi e di quelli romeni. Alla ripresa primaverile tuttavia il Nottingham subisce al City Ground la sua prima inaspettata sconfitta europea, in casa e contro una sorprendente Dynamo Berlino. I tedeschi dell’Est per nulla intimiditi sembrano a quel punto un ostacolo insormontabile, ma nello studio del match di ritorno Clough sale in cattedra preparandolo in maniera perfetta, psicologicamente e tatticamente. Il Forest infatti entra in campo a Berlino letteralmente trasformato, Trevor Francis in particolare disputa forse la miglior partita della sua carriera, e segna una doppietta che Robertson suggella trasformando un rigore. La Dynamo è alle corde e già alla fine del primo tempo la qualificazione degli inglesi è al sicuro. Il percorso europeo mitiga la delusione in patria, il Liverpool infatti come previsto è saldamente in testa al campionato, che alla fine dominerà. Tuttavia a Nottingham sono persuasi: la difesa della Coppa è possibile, ma Clough, come al solito, non si accontenta del cauto ottimismo, incendia invece l’ambiente, dichiarandosi certo del trionfo, già prima di disputare la semifinale con l’Ajax Amsterdam. Intanto il Forest rifiuta di giocare la finale di Coppa Intercontinentale, cosa che le squadre europee in quegli anni facevano sovente, troppo lungo il viaggio e troppo violenti gli scontri coi sudamericani.

Certo dispiaceva, ma risparmiarsi il viaggio in Paraguay per affrontare i campioni sudamericani del Club Olimpia di Asunción, fu una buona idea, per non prosciugare le energie psicofisiche della squadra. In ogni caso un altro alloro il Forest lo mise in bacheca, vincendo la Supercoppa europea, liquidando un avversario di rango, niente meno che il FC Barcellona. Anche l’Ajax verrà superato di slancio dal Forest, che in finale se la dovrà vedere con l’Amburgo. La squadra anseatica guidata da un implacabile Kevin Keegan, da due anni consecutivi vincitore del “Pallone d’Oro”, che in patria ha interrotto l’egemonia del Bayern Monaco e in semifinale europea ha eliminato il Real Madrid con sorprendente facilità, parte nettamente favorita. Il tranquillo Clough, in panchina con indosso una tuta Adidas da antologia, non si cura dei pronostici, anche se alla vigilia della finalissima di Madrid il fuoriclasse Trevor Francis, che era un momento di forma eccezionale, si infortuna gravemente al tendine d’Achille. Le due squadre si rispettano, si temono. Il Nottingham sorprenderà gli avversari impostando la partita ricorrendo al “catenaccio”, e dopo essere riuscita ad andare in vantaggio, grazie alle prodezze del suo portiere Shilton alla guida di una difesa completamente impermeabile, ci resterà fino alla fine. E così la Coppa dei Campioni resterà nelle Midlands, nella città circondata dalla foresta di Sherwood, che si confermerà regina d’Europa anche nella stagione 1978/79. Ancora oggi, il Nottingham Forest è l’unica formazione ad aver fatto sue più coppe dei Campioni che titoli nazionali, e trovare un corrispettivo su scala mondiale di quell’impresa non è soltanto difficile, è proprio impossibile.

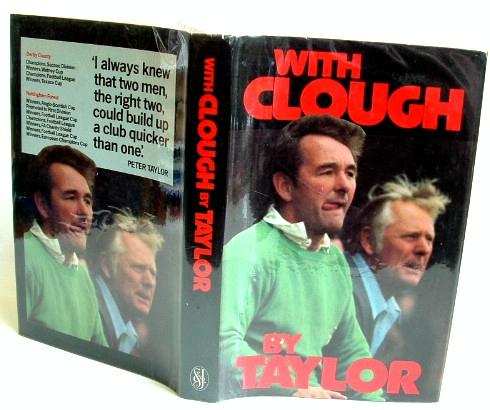

La seconda Coppa dei Campioni consecutiva vinta, completa la favola del suo lieto fine. Lieto, ma pur sempre un finale. Perché da quella sera in poi, nulla fu più come prima. Inizierà la parabola discendente sia del Forest che del rapporto professionale e umano di Brian Clough e Peter Taylor. La loro relazione iniziò a peggiorare pubblicamente nell’autunno del 1980, quando il vice pubblicò “With Clough, by Taylor”, un’autobiografia basata in gran parte sul lavoro di Taylor con Clough, dove il secondo volle sostenere d’avere gli stessi meriti, se non maggiori, del suo capo. Clough se la prese moltissimo perché Taylor non gli aveva detto che stava scrivendo il libro e non gli aveva proposto di partecipare, oltre a non avergli concesso una parte dei proventi che Clough riteneva di sua pertinenza. Fatalmente, dopo un’altra stagione i due arrivarono alla resa dei conti: Clough era sempre più esuberante, “padrone” del Nottingham e popolare, anche in ragione delle sue posizioni politiche contro le politiche sociali del governo conservatore di Margareth Thatcher, mentre lo schivo Peter Taylor non ne voleva più sapere di prevaricazioni e sovraesposizione, stanco di un istrione geniale ma insopportabile. Taylor annuncia quindi il suo ritiro dal calcio per gravi (e reali) motivi di salute, salvo cambiare idea e poi firmare per il Derby County portando con sé il fuoriclasse scozzese John Robertson, dopo una cruenta battaglia legale. Clough, se la lega al dito arrivando a dire con la solita diplomazia a riguardo all’ex-amico: “We pass each other on the A52 going to work on most days of the week. But if his car broke down and I saw him thumbing a lift, I wouldn’t pick him up, I’d run him over” [in sintesi: “Se lo vedessi fare l’autostop sul ciglio della strada tornerei indietro per investirlo”] e non tarda la risposta di Taylor, che parla di Clough come “the sort of thing I have come to expect from a person I now regard with great distaste” [in poche parole: “un uomo che sono arrivato a guardare con disprezzo”]. Ecco, da quel momento Brian Clough e Peter Taylor non si parleranno più. Mai più.

La fine del rapporto fra i due non sarà indolore, soprattutto per Clough che non riuscirà più a nascondere i suoi problemi con l’alcool, che peggioreranno, e le sue frustrazioni. I due ex amici tuttavia non si riconcilieranno, anzi Clough in più di una circostanza definirà sulla stampa il suo ex assistente “a rattle-snake” [un serpente a sonagli] nascosto nell’erba. Taylor non risponderà, ed eviterà di incontrare Clough durante la sfida di campionato che oppose il suo “County” al Nottingham, peraltro vinta 2-0, e comunque si ritirerà definitivamente dalla scena nel 1984, lasciando il Derby County dopo solo un anno. Clough resterà invece sulla panchina del Forest allenandolo sino al maggio del 1993, quando il Nottingham retrocederà dalla nuova Premier League nella serie cadetta, dopo ben 16 stagioni, riuscendo però a vincere ancora quattro trofei ufficiali: due volte la Coppa di Lega inglese e due volte la Full Members Cup, una competizione disputatasi fra il 1985 e il 1992, in seguito all’esclusione dalle competizione europee delle squadre inglesi a causa della strage dell’Heysel. Peter Taylor morirà improvvisamente nel 1990, mentre si trovava in vacanza a Maiorca, all’età di 62 anni. Quando Clough sarà informato dal suo assistente Ronald Fenton della morte di Peter Taylor rimarrà in silenzio e non dirà una parola, dopodiché riattaccherà il telefono e piangerà a lungo e disperatamente. Dopo chiamerà la famiglia di Peter per partecipare al loro dolore. Il dolore che anche lui provava, per la morte di quello che era stato il suo unico amico. Clough parteciperà al funerale insieme a una delegazione di giocatori del “loro” Forest, ma benché invitato non oserà sedersi accanto ai parenti, nelle prime file della St Peter’s Church nel villaggio di Widmerpool. Era il suo modo di chiedere perdono a Peter, alla Clough.

Negli anni immediatamente successivi alla morte di Taylor il deterioramento della salute di Clough fu evidente. Spesso il nostro passeggiava solitario sulle rive del fiume Trent, che costeggia il City Ground, assorto fra i suoi pensieri, forse assillato dal rimorso e dal suo tempo che si stava consumando. In effetti non perse più nemmeno un’occasione per rendere onore al ricorso di Peter Taylor: “Era sempre 24 ore avanti a me quando si trattava di comprendere le cose. Frank Sinatra una volta mi ha detto che i contratti e gli ingaggi venivano prima di tutto negli affari, la musica ne era solo la conseguenza, concludendo che “In football, the man who picks the players comes first. All the bullshit comes later” [Nel nel calcio prima di tutto conta chi sceglie i giocatori. Tutte le altre stronzate vengono dopo], riferendosi all’importanza del lavoro di Taylor nel loro sodalizio. Clough in seguito rivalutò pubblicamente anche l’amicizia, non solo la stima professionale, dedicando la sua autobiografia del 1994 al suo ex assistente. “To Peter,” diceva. “Still miss you badly. You once said: ‘When you get shot of me there won’t be as much laughter in your life.’ You were right.” [Ancora mi manchi molto, Peter. Una volta hai detto: “Quando ti sarai liberato di me non ci saranno più tante risate nella tua vita”. Avevi ragione].

Comunque nel 2003 all’età di 67 anni venne diagnosticato a Clough il cancro al fegato, un organo devastato, dopo tanti anni di alcolismo: due mesi di vita al massimo, se non si fosse sottoposto subito a un trapianto. Clough scelse di lottare, anche quella volta. Affrontò l’operazione e il trapianto ebbe successo, ma sopravvisse solo altri 21 mesi fino a quando il male incurabile lo raggiunse allo stomaco. Clough si spense il 20 settembre 2004 all’ospedale di Derby, dove era stato curiosamente ricoverato pochi giorni prima. Il suo funerale, programmato nella cattedrale di Derby, verrà poi celebrato nel nuovo impianto cittadino del Pride Park Stadium, per ospitare tutte le le persone accorse allo scopo di rendergli omaggio, salutandolo per l’ultima volta. Oggi all’ingresso dello stadio di Derby una statua lo ritrae abbracciato a Peter Taylor mentre reggono insieme il loro primo trofeo, la coppa consegnata ai vincitori della First Division nel 1971/72, mentre a Nottingham, le due grandi tribune del City Ground, dove il Forest gioca ancora oggi, e dove i due amici vinsero tutto, si chiamano Brian Clough Stand, la principale, e Peter Taylor Stand, quella di fronte. Insieme, per sempre.

E non sarebbe potuto essere altrimenti. Infatti, con voce commossa, in occasione di una delle tante celebrazioni in suo onore a Nottingham, Brian Clough invece di gioire ebbe modo di ricordare unicamente il suo stato d’animo: “My only regret is my mate is not with me” [Ho solo un rimpianto oggi ed è che il mio amico non sia qui con me].

[Disclaimer. Le immagini digitali e/o fotografiche utilizzate sono estratte in rete e principalmente (ma non solo) dalle pagine https://it.m.wikipedia.org/ dove si legge la dichiarazione che le fotografie sono nel pubblico dominio poiché il loro copyright è scaduto o altrimenti possano essere riprodotte in osservanza dell’articolo 70 comma 1 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, modificata dalla legge 22 maggio 2004 n. 128, e comunque della normativa vigente, in ragione delle mere finalità illustrative e per fini non commerciali, non costituendo concorrenza all’ipotetica utilizzazione economica dell’opera di chiunque altro].