El secreto de sus ojos è un grande film. Una pellicola argentina da vedere (e rivedere) fino a suggerirla a tutte le persone a cui volete bene o delle quali semplicemente apprezzate intelligenza e sensibilità; in Italia è distribuita come Il segreto dei suoi occhi. Il titolo è la traduzione letterale di quello originale, nella nostra lingua. Fortunatamente. In Italia infatti quando si ritiene opportuno tradurre il titolo di un film straniero spesso di sconfina nel ridicolo, a volte nel raccapriccio: per questioni di marketing – ad esempio – Vertigo di Hitchcock diventò La donna che visse due volte; a causa invece di scelte stilistiche difficilmente comprensibili, invece, Domicile conjugal di Truffaut fu trasformato in Non drammatizziamo… è solo una questione di corna.

Questo capolavoro, diretto dal regista Juan José Campanella, che ha vinto l’Oscar nel 2010 premiato come “Miglior film straniero”, propone interpreti magnifici: e fra loro l’elegante Soledad Vilamil, attrice e cantante deliziosa, impegnata nei temi del tango e del folk argentino, che dà vita al personaggio di Irene Menéndez Hastings. In quel periodo mi trovavo proprio a Buenos Aires e così oltre all’opportunità di vedere la pellicola in lingua e nel contesto originale, potevo acquistare Morir de Amor, semplicemente il disco più bello della Vilamil. Anche il film è un contenitore di emozioni: inquietudini nascoste tra le mura di stanze buie e palazzi austeri che intrecciano una storia irrisolta, raccontata per mezzo di sequenze profonde che svelano l’anima dei protagonisti e ci interrogano sulla nostra coscienza. Ad un certo punto della narrazione quando Guillermo Francella, che dà vita al personaggio di Pablo Sandoval, “siempre borracho” (ubriaco) ma “siempre lúcido”, glielo dice chiaro a Benjamín Espósito – il protagonista – interpretato da Ricardo Darín, mentre si trovano in uno di quei bar dove gli amici si incontrano, nella realtà il café Only VI, al 700 del Paseo Colón, declamando: “Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín: no puede cambiar de pasión”.

La pasión – nel caso di questo film – è quella dell’assassino per la sua squadra del cuore: il Racing Club, el Primer Grande del calcio argentino. Puoi cambiare tutto, afferma Sandoval: la faccia, la famiglia, la fidanzata, la religione, puoi scegliere un altro dio, però una cosa non la puoi cambiare. Non puoi cambiare passione. Eduardo Sacheri lo aveva scritto con cognizione di causa nel romanzo La pregunta de sus ojos – da cui è tratta la sceneggiatura del pluripremiato film – perché appartiene a quella schiatta di scrittori, molti sono argentini, capaci di coniugare la letteratura e lo sport, come Roberto Fontanarrosa, Dante Panzeri, Juan Sasturain e Osvaldo Soriano, e di raggiungere vette altissime, utilizzando il fútbol come una scusa per parlare della vita: dei grandi temi come di quelli, non meno essenziali, della quotidianità. Nadie puede cambiar de pasión. Questa affermazione di Sacheri si associa nei miei ricordi al pensiero di Javier Marías, probabilmente il più importante scrittore spagnolo contemporaneo, grande accademico di Spagna, ammirato dalla critica e dal pubblico per romanzi come Domani nella battaglia pensa a me, Nera schiena del tempo, Tutte le anime, Così inizia il male, Un cuore così bianco, e molti altri capolavori, tutti tradotti e pubblicati in Italia a cura dell’editore Einaudi.

Questo gigante della letteratura mondiale – autentico merengue, per i non addetti ai lavori: si tratta del soprannome degli irriducibili tifosi del Real Madrid – nel suo magistrale Selvaggi e sentimentali, opera imperdibile per leggere di calcio ad un livello più alto, osserva: “la sola cosa che non sembra negoziabile, mentre tutto è soggetto a cambiamento, anche più di uno, dalle abitudini ai gusti letterari, dalla moglie o dal marito al partito politico, è la squadra per cui si tifa”, definendo la Liga – il massimo livello del campionato spagnolo, omologo della nostra Serie A – in un articolo apparso su El País nel 1992, con quello che dovrebbe essere il motto di ogni competizione sportiva: “il recupero settimanale dell’infanzia”. Considerato da molti intellettuali di sinistra alla stregua di un oppiaceo o nella migliore delle ipotesi una distrazione un po’ volgare, personalmente ho sempre trovato poco convincenti le critiche formulate per ragioni ideologiche di chi vuole negare il valore del gioco e il suo fascino nei confronti delle masse, insomma (anche) a me il calcio sembra una magnifica pasión, oltre ad essere, non lo trascurerei perché si tratta di un dato di fatto, l’argomento di discussione più diffuso al mondo.

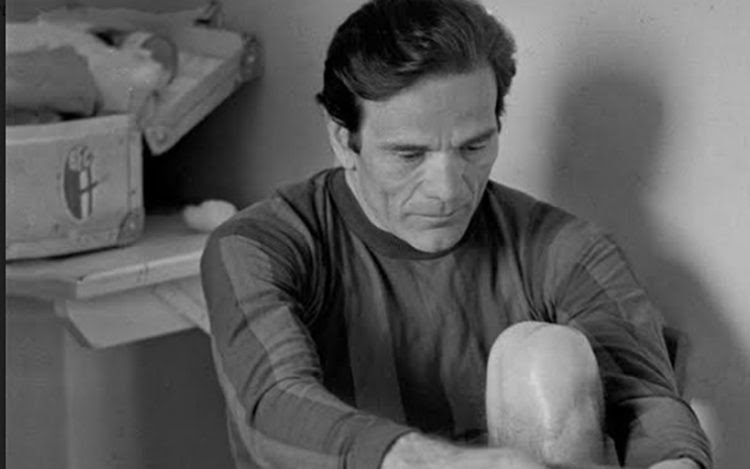

Certo, nessuno deve dimenticare la partita più seria, quella della vita, al confronto della quale il calcio può essere considerato, al limite, la prima cosa fra tutte le cose meno importanti, come ripeteva Arrigo Sacchi, ma già Enrico Berlinguer, segretario del PCI, in un intervista del 1975 apparsa su Tuttosport, a Gianpaolo Ormezzano che gli chiedeva se è vero che lo sport è responsabile di “ottundere le coscienze, di favorire l’alienazione delle masse”, dando prova di equilibrio e intelligenza rispondeva così: “Non penso che l’operaio, se alla domenica va allo stadio, al lunedì sia meno preparato ad affrontare i problemi del lavoro, le battaglie sindacali. Non voglio dire con questo che la domenica allo stadio giovi alla politicizzazione dell’operaio, ma non spartisco la paura per le conseguenze di questa sua vacanza festiva”. Pier Paolo Pasolini invece non era così distaccato, anzi si era innamorato perdutamente del calcio a Bologna. È qui, durante il liceo, che giocava per ore e ore a pallone con gli amici, con la fortuna poi di assistere dalle tribune dello stadio felsineo alla vittoria di ben quattro scudetti da parte del Bologna FC, “lo squadrone che tremare il mondo fa”, in quegli anni all’apice della propria gloriosa storia.

Grazie alla ricerca appassionata e documentata di Valerio Curcio, che scritto un libro magnifico per Compagnia Editoriale Aliberti: Il calcio secondo Pasolini, è possibile apprezzare le riflessioni di uno dei massimi pensatori contemporanei che nel suo tempo riesce a vivere la contraddizione di intellettuale impegnato che ama uno sport da molti considerato “oppio dei popoli”. Pasolini osservava il calcio dai campetti di periferia fino alla Serie A, sempre con attenzione, considerando la partita allo stadio come l’ultimo rito sacro dell’età contemporanea: “I pomeriggi che ho passato a giocare a pallone sono stati indubbiamente i più belli della mia vita. Mi viene quasi un nodo alla gola, se ci penso”. Albert Camus, un vero e proprio outsider nell’élite intellettuale parigina del primo Novecento, che lo disprezzava, quando vincerà il premio Nobel per la letteratura nel 1957, affermerà che: “le peu de morale que je sais, je l’ai appris sur les terrains de football”; provocazione non solo rivolta a spiazzare critici e interlocutori del gran mondo accademico francese, con cui Camus non andava proprio d’accordo, a lui parlare di calcio piaceva davvero, e piaceva troppo.

Non poteva essere altrimenti. Il ragazzo, cresciuto in Algeria in seno a una poverissima famiglia di Pieds-Noirs, era un eccellente portiere che – fino a quando la tubercolosi non distruggerà in lui ogni ambizione sportiva – aveva trovato la sua “vera università” all’interno dell’area piccola, quella di pertinenza dell’estremo difensore, ed era sincero – Camus – quando diceva a tutti che: “non c’è luogo al mondo in cui l’uomo sia più felice che in uno stadio di calcio”. E se ci fosse bisogno di una conferma, ce la offre l’uomo politico tra i più influenti e popolari dirigenti comunisti mondiali, che guidò il Partito Comunista d’Italia dagli anni ‘20 agli anni ‘60 del secolo scorso, quello che i suoi compagni chiamavano “il Migliore”, a cui i sovietici, che gli concessero la cittadinanza, dedicarono addirittura una città in Unione Sovietica: Togliattigrad. Allora, narrano i bene informati che Palmiro Togliatti ogni lunedì mattina chiedesse a Pietro Secchia, che cosa avesse fatto la Juve il giorno prima; se il malcapitato non aveva la risposta pronta, l’iconico segretario del Partito, usava rimbrottare, rimproverando il più ambizioso e massimalista fra i dirigenti comunisti italiani: “E tu, pretendi di fare la rivoluzione senza sapere i risultati della Juventus?”

Dopo aver evocato tanti intellettuali irraggiungibili, la pretesa di scrivere qualcosa di interessante per il prossimo assume forse i connotati della vanità. Tuttavia, il cantautore (e avvocato) astigiano Paolo Conte, uno che preferisce l’eleganza della scuola magiara, che ha nominato migliore giocatore di sempre non Maradona o Pelé, non Messi o Ronaldo, ma l’ungherese Ferenc Puskás, recita nella splendida canzone “Bartali”, dedicata al grande ciclista toscano: “È tutto un insieme di cose”, riferendosi a una certa situazione emotiva. Ecco la risposta più sincera. Un insieme di cose: esibizionismo, sentimentalismo, e il piacere sottile di divagare saltando di palo in frasca, come si fa con gli amici di sempre, magari in uno dei tanti Bar Sport delle nostre città o dei nostri paesi, luoghi dove si poteva stare insieme per divertirsi e difendere la squadra del cuore, quella che io scelsi per una questione di colori: invece del brillio (entusiasta) rossonero o del signorile (e assai vincente) abbinamento bianconero da bambino mi innamorai dell’ombroso accostamento nerazzurro, protagonista (allora come in seguito) di clamorose disfatte e qualche volta di esaltanti impennate.

Sono troppe le storie di sport da raccontare, meglio se con l’attenzione dello storico e la sensibilità del narratore, e ci sono tante storie di uomini al loro interno, e quindi di altre donne e altri uomini che nell’incrocio con la Storia più grande passano del tempo a discutere, emozionarsi e incitare la loro squadra del cuore o il loro atleta preferito, in una spirale di metanarrazione che i francesi chiamano à colimaçon, come il vortice di una scala a chiocciola, appunto. È così, scoprendone i connotati epici e collettivi, quindi davvero sportivi, che ogni storia diventa una pasión, e si trasforma nell’occasione per guardare a se stessi e al mondo, alla natura umana e al suo sistema, perché, in sintonia con le parole di Javier Marías, e per tornare al calcio: “se perdere o vincere una partita non viene vissuto come un evento cruciale, e con una trama e una storia, con una svolta o una catastrofe, che riguarda il passato, il presente e il futuro, la dignità e il decoro e, naturalmente, la faccia con cui uno si alza l’indomani, allora lasciamo perdere…”

[Disclaimer. Le immagini digitali e/o fotografiche utilizzate sono estratte in rete e principalmente (ma non solo) dalle pagine https://it.m.wikipedia.org/ dove si legge la dichiarazione che le fotografie sono nel pubblico dominio poiché il loro copyright è scaduto o altrimenti possano essere riprodotte in osservanza dell’articolo 70 comma 1 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, modificata dalla legge 22 maggio 2004 n. 128, e comunque della normativa vigente, in ragione delle mere finalità illustrative e per fini non commerciali, non costituendo concorrenza all’ipotetica utilizzazione economica dell’opera di chiunque altro].