Cesarini, Renato. – Giocatore di calcio (Senigallia 1906 – Buenos Aires 1969), mezz’ala sinistra nella nazionale italiana e nella Juventus. Famoso per aver deciso l’esito di un incontro internazionale, Italia-Ungheria del 13 dicembre 1931, marcando proprio sul finire della partita il gol della vittoria per 3-2, onde la locuzione segnare in zona Cesarini, realizzare un gol sullo scadere del tempo regolamentare, e per estensione, riuscire in extremis in una cosa.

Era nato a Senigallia, Renato. I suoi genitori avevano atteso la nascita del bimbo per poi dirigersi tutti insieme alla volta di Genova, un viaggio non confortevole (neanche) all’epoca, e da lì imbarcarsi per raggiungere l’Argentina, come tantissimi altri connazionali in cerca di un futuro migliore. Il Genoa intanto aveva già vinto sei volte il campionato italiano di calcio, una volta c’era riuscita la Juventus e il Milan stava per vincere il terzo alloro, quando i Cesarini arrivarono, dopo un mese di navigazione, a Buenos Aires, una metropoli elegante che si stava conquistando l’appellativo di “Parigi del Sudamerica”, dotata di grandi edifici governativi, come la Casa Rosada, e istituzioni culturali di fama mondiale, come il Teatro Colón. Al principio del XX secolo l’economia argentina stava crescendo tumultuosamente e per questo attirava, in un paese immenso e praticamente spopolato, milioni di immigrati dalla vecchia Europa. Il censimento del 1909, riferito a Buenos Aires, aveva registrato una popolazione di oltre un milione di abitanti (il doppio di Roma, per avere un’idea) dei quali oltre cinquecentomila erano stranieri (278 041 italiani, per la precisione), che andavano ad abitare i nuovi quartieri sorti nel frattempo accanto agli impianti industriali della città, e fra loro – da un paio d’anni – nella capitale c’erano anche i Cesarini.

Il giovane Renato crescerà aiutando i genitori a sbarcare il lunario attraverso tanti lavoretti, pensando poi a divertirsi coi pochi spiccioli di cui all’epoca poteva disporre, e un po’ come molti altri ragazzi della sua età e della sua condizione sociale scoprirà – dopo le ragazze e il tango – il fútbol, giocandolo come si praticava nei campi polverosi di strada, e in seguito praticandolo non più come un passatempo, ma come un mestiere: lo strumento che gli consentirà di emanciparsi dalla miseria. Renato infatti, che era dotato e aveva personalità da vendere, arrivò a debuttare nella prima divisione nazionale con la squadra del Club Atlético Chacarita Juniors – fondato venti anni prima da alcuni giovani, cattolici e socialisti, proprio nel suo stesso anno di nascita, il 1° maggio del 1906 – i cui colori sociali rosso, bianco e nero erano stati scelti in ragione del richiamo al socialismo (il rosso), alla purezza d’animo dei fondatori (il bianco) e al Cementerio de la Chacarita (il nero), in onore dell’enorme cimitero cittadino (esteso per circa 95 ettari), che ha sede proprio nello stesso barrio ed è all’origine del singolare soprannome del club: el Funebrero; perché in Argentina qualunque soggetto animato e qualsiasi oggetto inanimato devono avere un apodo, altrimenti non esistono.

Sarà l’Athletic Club Alumni in quegli anni a dominare il campionato argentino di calcio, capace di vincere dieci titoli in undici stagioni, e in seguito toccherà al Racing Club de Avellaneda, che ne vincerà sette di campionati, in dieci stagioni. Nel frattempo soprattutto in Europa si era consumato il dramma della prima guerra mondiale, che ebbe inizio il 28 luglio 1914, con la dichiarazione di guerra dell’Impero austro-ungarico al Regno di Serbia e che, a causa del gioco di alleanze formatesi negli ultimi decenni del XIX secolo, vide poi schierarsi le maggiori potenze mondiali in due blocchi contrapposti: da una parte i cosiddetti “Imperi centrali” (la Germania, l’Austria-Ungheria e la Turchia), dall’altra gli “Alleati”, rappresentati principalmente da Francia, Gran Bretagna, Russia, Giappone e Italia, che si affrontarono fino all’11 novembre 1918. E proprio in Italia la situazione si rivelò particolarmente precaria. Infatti, il drammatico conto presentato dalla guerra in termini di perdite umane fu pesantissimo, con oltre mezzo milione di caduti e un milione e mezzo tra mutilati, feriti e dispersi, senza contare le distruzioni occorse sul fronte bellico nell’Italia nord-orientale, con la perdita di ogni bene da parte di centinaia di migliaia di profughi che erano fuggiti dalle loro case trovatesi nel mezzo di assalti e bombardamenti.

Era drammatica anche la situazione economica dell’Italia. Il paese infatti dipendeva in gran parte dalle importazioni oltremare di grano e carbone, e se aveva pesanti debiti con gli Stati Uniti, le casse statali erano quasi vuote mentre la lira, durante il conflitto, aveva perso buona parte del suo valore e il costo della vita era aumentato a dismisura. A causa della mancanza di un solido mercato interno, e della crisi di quelli esteri, molte manifatture semplicemente chiusero determinando fra gli altri anche il problema dell’assorbimento di centinaia di migliaia di disoccupati dell’industria di guerra e di milioni di soldati smobilitati, che erano in fibrillazione perché molte delle promesse fatte loro durante la guerra (come l’espropriazione di terre ai latifondisti e la loro distribuzione in lotti ai reduci di guerra) non furono rispettate, provocandone il grave malcontento. Intanto anche la situazione politica diventava incandescente: i partiti e movimenti di sinistra, in particolare modo il Partito Socialista Italiano, crescevano a fronte delle pessime condizioni dei più deboli, galvanizzati anche dal successo della rivoluzione russa, mentre a destra le formazioni nazionaliste e interventiste si scatenavano nella contestazione del governo e dei trattati di pace. Intanto, in questo clima di grave tensione, era ricominciato il campionato di calcio: aveva vinto l’Internazionale, che riprendeva il filo sospeso dall’ultima vittoria prima della guerra, che era stata attribuita al Genoa a campionato quasi concluso per manifesta superiorità, si esauriva in quegli anni anche l’epopea gloriosa della Pro Vercelli, capace di vincere sette volte il campionato, con il contorno degli squilli piemontesi del Casale, prima del conflitto, e dopo la guerra, della Novese.

Attorno ai circoli dannunziani veniva creata l’idea della “vittoria mutilata”, che sarebbe poi divenuta il simbolo della delusione dell’opinione pubblica italiana, che aveva sperato invano in accrescimenti territoriali e coloniali e invece si trovava a fare i conti con il grave peggioramento delle condizioni di vasti strati delle classi medie, e più in generale delle condizioni economiche e sociali che preoccupavano la grande borghesia industriale e agraria, assediate di fronte alle agitazioni sociali, che arrivarono nelle città sino all’occupazione delle fabbriche e nelle campagne a non minori prevaricazioni, nel cosiddetto “biennio rosso”. Il fascismo cresce allora, dapprima come movimento, poi via via si rafforza nel contesto dello sconcertante vuoto politico di un paese oramai allo sbando, attribuendosi la “missione” di salvare l’Italia dal bolscevismo; sorse così e si estese l’azione delle “squadre”, che miravano con le loro “spedizioni punitive” a scompaginare le organizzazioni di socialisti e popolari, tra il favore dei ceti agrari e industriali e la condiscendente passività delle forze dello Stato. Giolitti, il dominus della politica italiana dell’epoca, infatti illuso di poter riassorbire il fascismo nello stato liberale, come vent’anni prima gli era riuscito con i socialisti, diede un tacito appoggio all’attività delle squadre fasciste e alla loro violenza, permettendo così al movimento di Mussolini di estendere la sua influenza attraverso l’intimidazione e la prevaricazione delle sue “camicie nere”.

Nel 1921 il movimento fascista, si trasforma in partito e dichiara espressamente l’obiettivo della conquista dello Stato, Mussolini prova a dare la “spallata” alla sua maniera, favorito dalla crisi profonda delle istituzioni liberali, dal succedersi di governi deboli e inconcludenti e dalla divisione parlamentare delle sinistre: il 28 ottobre 1922 i fascisti marciano su Roma. All’esito di questa coreografica manifestazione di forza, la situazione precipita quando il re Vittorio Emanuele III deciderà di affidare proprio a Mussolini il compito di formare il nuovo governo; quello che poi diventerà il Duce, dopo una prima fase, nel contesto di una ampia coalizione, vinte le elezioni del 6 aprile 1924 svoltesi in un clima plumbeo di intimidazioni e violenze, abbandonerà la tattica della collaborazione con i fiancheggiatori, incamminandosi – dopo essersi addirittura assunto la responsabilità “politica” dell’omicidio del deputato Giacomo Matteotti – sulla via della dittatura e del regime totalitario. Intanto il campionato va avanti fra il sempre maggiore entusiasmo degli italiani che oramai vanno pazzi per il calcio; mentre un Genoa quasi invincibile si aggiudicava due lunghissimi campionati nel 1922-23 e 1923-24, grazie a una squadra magnifica, che perfino Mussolini volle incontrare a Palazzo Venezia, emergeva il Bologna che in un clima arroventato in linea con quei tempi difficili, piegava i campioni in carica del Genoa – che difesero strenuamente lo scudetto, invenzione dannunziana, per la prima volta cucito sulle maglie dei detentori – vincendo una sfida, durata per cinque partite svoltesi nell’arco di undici settimane, segnata da querelle arbitrali, scontri istituzionali e financo atti di violenza ispiratori del nome con cui lo scudetto del 1924-25, vinto dai rossoblu felsinei sui grifoni genovesi, è popolarmente conosciuto: quello “delle pistole”.

L’organizzazione dello Stato fascista procedette spedita, si sciolsero partiti e sindacati, fu abolita la libertà di stampa e di riunione, fu creato un tribunale speciale per la difesa dello Stato, e ogni potere di fatto passò a Mussolini, capo del governo e capo del fascismo, con il concorso del cosiddetto Gran consiglio, che a partire dal 1926 attuerà una politica economica deflazionistica allo scopo di favorire l’industrializzazione. Si persegue l’autarchia, ovvero si tenta di rendere autosufficiente l’economia italiana attraverso il potenziamento della produzione interna e si accentua il dirigismo economico con la nascita delle corporazioni e, prima ancora di affrontare il tema della religione – con il processo di conciliazione tra Stato e Chiesa che sarà sublimato nei “Patti Lateranensi” dell’11 febbraio 1929 – si mette mano anche al calcio; Mussolini non amava questo sport e solo nel corso del tempo (e con l’esperienza) imparò ad apprezzarlo, soprattutto perché riuscì a comprendere la portata sociale e popolare di questo gioco “nazionale”, stando bene attento a non ostacolarne il gradimento e anzi ad incoraggiarlo, ad esempio attraverso la costruzione di nuovi impianti in grado di magnificare la potenza del regime: oltre allo Stadio Mussolini di Torino (poi Comunale) e allo Stadio dei Cipressi (poi Olimpico) all’interno del Foro Mussolini (poi ribattezzato Foro Italico) di Roma, il simbolo più importante dell’architettura calcistica fascista sarà il Littoriale di Bologna (poi Renato Dall’Ara), il migliore impianto di tutta Europa.

Dalla partenza della famiglia Cesarini, quando il Genoa e il Milan erano le squadre di maggiore successo e i campionati duravano poche settimane, si era giunti al momento della nascita della Serie A, quando si stavano rafforzavano, in particolare, il Torino del Conte Marone Cinzano, erede della famiglia fondatrice dell’omonima azienda alimentare e di bevande, e la Juventus, che programmava il futuro grazie all’arrivo di Edoardo Agnelli, figlio del senatore Giovanni Agnelli, fondatore della FIAT, che sarebbe diventato il più importante gruppo finanziario e industriale privato italiano. Il regime fascista intervenne dunque al fine di sottomettere al proprio disegno totalitario questo sport così amato; successe in occasione della grave crisi che colpì la FIGC nella primavera del 1926, a causa delle “liste” con cui le società calcistiche ricusavano arbitri a loro non graditi e del conseguente sciopero a oltranza dei direttori di gara, che non poteva però essere tollerato. Fu così che il CONI, già allineato al regime, esautorata la FIGC, nominò una commissione di esperti col compito di redigere un documento concernente la nuova organizzazione del calcio italiano. In pochi giorni, il 2 agosto dello stesso anno verrà pubblicata in effetti la cosiddetta “Carta di Viareggio”, dal luogo in cui si erano ritirati i commissari, la località della Versilia, che andava a riformare profondamente l’ordinamento calcistico nazionale.

La Carta impose una prima svolta, attuando il primo storico strappo verso il professionismo, dividendo infatti i calciatori in due categorie: dilettanti e non-dilettanti, consentendo così il riconoscimento dei numerosi precedenti di passaggio da una squadra all’altra avvenuti clandestinamente nel torneo italiano, e dei relativi stipendi pagati ai giocatori più talentuosi mascherandoli dietro rimborsi-spese o salari fittizi (come era successo per Renzo De Vecchi, passato dal Milan al Genoa, Virginio Rosetta, dalla Pro Vercelli alla Juventus, o Adolfo Baloncieri, dall’Alessandria al Torino, sempre per somme esorbitanti), questo approccio consentì inoltre di legalizzare il calciomercato, che da allora inizierà a strutturarsi; la Federazione venne riorganizzata in maniera verticistica in modo da essere controllata dal regime, e si arrivò (finalmente) all’introduzione di un girone unico nel campionato italiano, i princìpi di unità nazionale mal si rispecchiavano infatti in un torneo che fin dalla sua nascita era stato suddiviso fra campionati regionali (come in Germania si sarebbe continuato a fare fino agli anni Sessanta del Novecento): venne quindi disposta la creazione di una Divisione Nazionale unica per tutta Italia, per l’assegnazione dello scudetto, formata da due gironi, che si sarebbe trasformata di lì a poco in un unico torneo a venti squadre con partite di andata e ritorno in cui tutti affrontavano tutti (il cosiddetto girone all’italiana, che poi si chiamerà: Serie A).

Alle idee di nazionalismo del fascismo fu invece ispirata la regola che chiudeva il campionato italiano agli stranieri: infatti, dal 1928 non sarebbe stato più ammissibile nessun tesseramento di calciatori stranieri nel torneo nazionale. In Italia però si sa come va a finire: fatta la legge trovato l’inganno, anzi l’oriundo, tramite la concessione di re-italianizzare i cosiddetti rimpatriati; in altri termini, se l’oriundo nasceva in una famiglia di emigrati (italiani) nel luogo di destinazione dello spostamento migratorio (poniamo l’Argentina), pure in assenza di legami formali con il luogo di provenienza dei suoi ascendenti, in ragione del contrasto fra la provenienza culturale (supponendosi che la famiglia emigrata abbia conservato almeno in parte tradizioni e valori, e spesso lingua, del sito di provenienza, quindi l’Italia) e il contatto con la cultura locale del luogo ove il nucleo familiare si è stabilito era sufficiente la volontà dell’interessato di scegliere la cittadinanza italiana, per ottenerla. E così niente più austriaci e ungheresi che fino a quel momento tanto avevano offerto al nostro calcio, e benvenuti ai sudamericani: argentini e uruguagi in particolare, che doneranno caratteristiche uniche alla nostra scuola. Il 1° dicembre 1929 sarà l’occasione per un doppio esordio di oriundi in Nazionale; la partita è Italia-Portogallo, che terminerà 6 a 1, ed in campo in azzurro scenderanno il paraguaiano Attila Sallustro, un attaccante rapido, che giocò a lungo nel Napoli, venerato dai media di allora alla stregua di un divo per la sua imponente bellezza, ma soprattutto l’argentino Raimundo “Mumo” Orsi, un giocatore assolutamente imprendibile che quando era in vena (e ne aveva voglia) faceva cose strabilianti: la Juventus scommise su di lui dopo averlo visto con la maglia dell’Argentina, sconfitta in finale dall’Uruguay alle Olimpiadi di Amsterdam, nel 1928, e ritenendolo l’ala sinistra più forte di tutti i tempi, senza limiti di età, decise si assicurarselo prelevandolo dall’Independiente di Avellaneda, per una cifra enorme, che all’epoca fece molto discutere.

“Mumo” in effetti aveva scatto, velocità, un perfetto controllo della palla e disponeva di un dribbling e di un repertorio di finte di corpo che allora nessuno era in grado di riprodurre. I giornali di allora evidentemente non pubblicavano fotografie, perciò vi era grande attesa di vedere di persona quel prodigioso fenomeno, dopo averne sentito parlare ed averlo immaginato – chissà perché – grande e grosso, con una grinta feroce; invece, quando arrivò con il piroscafo a Genova, apparse ai giornalisti in trepidante attesa un uomo magro e stretto di spalle, si seppe anche che suonava il violino, e in molti si dissero a dire poco perplessi. E preoccupati, gli juventini. Orsi inoltre non avrebbe giocato per un anno, per questioni regolamentari, lo si vedeva solo in allenamento e dopo la partita di campionato della domenica mentre faceva gli esercizi; la gente si fermava per osservarlo, piena di curiosità e di scetticismo, mentre quel campionato del 1928-29, lo vinse il forte Bologna. Terminato l’anno di “quarantena”, Orsi poté finalmente debuttare in bianconero e iniziò a sbalordire, segnando in tutti i modi: di destro, di sinistro, con il ginocchio, di testa, direttamente dal calcio d’angolo – era la sua specialità – e anche su rigore, perché l’incaricato del tiro dagli undici metri, nella Juventus, era proprio lui, contrariamente all’abitudine vigente in quell’epoca, in cui il rigore veniva tirato dai terzini. Comunque, dopo l’esordio in azzurro Orsi diede un grande contributo anche alla causa della Nazionale, e si laureò campione del mondo con l’Italia nel 1934, nella Coppa Rimet disputatasi nella penisola per la felicità del regime, risultando decisivo anche nei successi della Nazionale già dal 1930 nella Coppa Internazionale; frattanto con la sua squadra di club, “Mumo” vinse quattro scudetti consecutivi, tra il 1930-31 e il 1933-34; non poté formalmente fregiarsi del quinto e ultimo titolo del cosiddetto “Quinquennio d’oro” juventino, solo perché nell’aprile del 1935 dovette lasciare Torino per fare ritorno in patria, al capezzale della madre malata, per poi rimanere a Buenos Aires.

Orsi alla Juventus fece un altro regalo. Era infatti amico fraterno di Renato Cesarini e convinse la società bianconera che quel ragazzo, peraltro nato a Senigallia in Italia, e quindi “meno oriundo” di lui, doveva essere acquistato, senza ritardo. Era difficile non assecondare le richieste di “Mumo”, che spesso veniva accontentato perché con il suo talento dimostrava di valere quel patrimonio che era servito ad acquistarlo, cosa che Edoardo Agnelli teneva bene a mente. E fu così che – grazie alle illimitate disponibilità assicurate al club dalla facoltosa proprietà – il giovane Cesarini fece a ritroso il viaggio affrontato tanti anni prima da neonato, partendo questa volta da Buenos Aires, il 27 gennaio del 1929, a bordo del transatlantico Duilio, e sbarcando a Genova il 13 febbraio, dove lo attendevano giornalisti, curiosi e un’automobile della Juventus con tanto di autista, incaricato di verificarne i documenti e accompagnarlo a Torino. Il giovane Renato era agghindato come un divo del cinema, abiti stretti e colori sgargianti, e mentre scendeva dal piroscafo alla stazione marittima, raccomandava ad uno dei facchini di fare molta attenzione a una valigia morbida e nera: era la sua valigia delle cravatte, ne possedeva a centinaia. Non era (ancora) ricco, ma era fatto così, vivere alla grande era per lui come respirare e forse per questo il suo ambientamento fu immediato; prima delle innegabili, ma non ancora conosciute, doti del giocatore, vennero infatti alla ribalta le qualità dell’uomo: schietto, gioviale, arguto, generoso oltre ogni immaginazione, tanto che in pochi giorni divenne l’amico di tutti.

Con Renato Cesarini prese così corpo la Juve dei sogni di Edoardo Agnelli. Il figlio del senatore Giovanni Agnelli – fondatore della FIAT – era un grande appassionato di sport, e divenne presidente della Juventus nel 1923 e per i seguenti dodici anni, sino al drammatico incidente che gli stroncherà la vita a soli 43 anni, il 14 luglio 1935. Egli rese la sua Juventus una delle squadre più vincenti d’Europa nel periodo interbellico, ma oltre ai successi sportivi riuscì a organizzare una delle prime vere e proprie società sportive nel senso moderno del termine. Edoardo Agnelli introdusse nel club quel peculiare modello gestionale noto a posteriori come lo “Stile Juventus”, riconosciuto come uno degli elementi che più contraddistinguono l’identità della società bianconera, inerente all’amministrazione aziendale, alla cultura organizzativa, alla pianificazione strategica e all’insieme di valori che Edoardo Agnelli pretendeva da dirigenti, giocatori e tecnici: concretezza, disciplina, eleganza, parsimonia, serietà, semplicità e serietà, nonché la capacità di conseguire il risultato sportivo con tutte le proprie forze, ma con correttezza e professionalità. Caratteristiche apprezzate dalla piccola borghesia torinese, che la contraddistinguono agli occhi della popolazione media italiana, riconosciute alla stessa “dinastia” Agnelli, e intrinsecamente legate al cosiddetto “stile sabaudo” strettamente affine alla cultura piemontese.

In campo, il mosaico che risulterà tanto vincente era stato composto dal tecnico Carlo Carcano, studioso e precursore del Metodo, che porta con sé dall’Alessandria un mediano di classe purissima come Giovanni Ferrari, capace di trovare i compagni in campo con passaggi perfetti e diventare il motore della squadra. In attacco, la “Signora” ha un’anima sudamericana, fatta di estro e fantasia: le invenzioni sono di “Mumo” Orsi e di Renato Cesarini, ai quali si affianca Giovanni Vecchina, arrivato dal Padova e subito rivelatosi fondamentale; mentre in difesa nasce il mito del “trio dei ragionieri” della Juve e della Nazionale: il terzino destro nonché capitano della squadra Virginio Rosetta – il primo calciatore “professionista” in Italia – il portiere Gianpiero Combi e il terzino sinistro Umberto Caligaris, tutti e tre campioni del mondo nel 1934, così diversi in campo e nella vita e così complementari. Quella Juventus vince lo scudetto del 1930-31, il terzo della sua storia dopo quelli del 1905 e del 1925-26, e l’idea di un ciclo è nell’aria. Idea che si consoliderà quando arriverà a Torino, l’altro oriundo: Luisito Monti, in un primo momento guardato con sospetto pure lui, avendo smesso di giocare a calcio da qualche mese, in Argentina. Invece, il nuovo acquisto, affidato alle cure del “generale” Carcano, in pochi mesi inizierà una seconda vita agonistica: perse venti chili di peso, tornò in perfetta forma e andò a completare la linea mediana bianconera, portando un contributo di potenza e forza fisica inaudita. Quella Juventus divenne la prima formazione nella storia del calcio italiano a vincere cinque campionati consecutivi, dal 1930-31 al 1934-35, raggiungendo le semifinali della Coppa dell’Europa Centrale per quattro anni consecutivi.

Estroso come nessun altro giocatore venuto alla Juventus, considerato un po’ matto addirittura, Renato Cesarini sembrava fatto su misura per mettere a dura prova il severo codice previsto fra i bianconeri e provocare la disperazione del vicepresidente bianconero, il barone Mazzonis, che era solito vigilare come un gendarme sulla buona condotta dei giocatori, disponendo addirittura di una rete di informatori. Un giorno Edoardo Agnelli entrando in un ristorante in centro-città scorge Cesarini seduto a tavola, impegnato a corteggiare una donna, per giunta in orario di allenamento. Allora il presidente si siede comodamente e fa recapitare a Cesarini dal cameriere una bottiglia di champagne, accompagnandola con un biglietto che ricorda al giocatore l’allenamento e la partita del giorno dopo; Cesarini, per nulla a disagio, gliene fa arrivare cinque di bottiglie a Edoardo Agnelli, con tanto di biglietto: «Domani vinciamo e segno così». Illuminante aneddoto sulle mattane del Cè (così lo chiamavano in squadra), che si sprecano: adorava le carte da gioco, l’eleganza, le belle donne, i locali notturni, e lo champagne. Spesso se ne andava a spasso per la città accompagnato da una scimmietta, e pagava senza scomporsi tutte le multe che la società gli comminava, e va detto che gliene piovevano letteralmente addosso, a cura del vicepresidente Mazzonis.

Funzionava così, Carlo Carcano – fine psicologo e uomo pragmatico – non interveniva mai di persona, e il controllo dei ragazzi era coordinato dal severo Mazzonis, che riceveva notizie dei “misfatti” compiuti dai suoi ragazzi attraverso una fitta rete di informatori, reclutati tra i ragazzini per le strade di Torino, che prezzolava alla somma di un paio di lire per prestazione. I piccoli in pratica si appostavano in vicinanza delle abitazioni dei calciatori, attenti a riferire in società ogni movimento. Tuttavia Cesarini, che si era accorto di questa pratica, era riuscito a individuare i ragazzini e gli aveva offerto più soldi di quanto non facesse Mazzonis, neutralizzandolo e riuscendo a limitare i danni. Nella vita privata in effetti l’estroso giocatore non era un modello di serietà: giocatore di carte fenomenale e appassionato ballerino, spesso passava le notti senza riposare, andando a letto solo all’alba, non riuscendo quasi mai a svegliarsi in tempo per presentarsi puntuale all’allenamento. Spesso arrivava al campo a bordo di un taxi, e sotto il cappotto o all’impermeabile non aveva che il pigiama, perché magari si era alzato dal letto cinque minuti prima, e non aveva avuto tempo di vestirsi. Tuttavia, quando iniziava l’allenamento, si impegnava al massimo, senza mai dimostrare stanchezza o tirarsi indietro, e il mister bianconero Carcano non si poteva lamentare.

Una volta informato, il vicepresidente Mazzonis formulava un primo avvertimento amichevole verso chi aveva mancato, che se rimaneva lettera morta, precedeva l’avviso ufficiale, con l’invito a presentarsi in sede per comunicazioni “che La riguardano”. Cesarini gli toglieva il sonno a Mazzonis, e giunse persino ad aprire un locale da ballo molto lussuoso in Piazza Castello, sopra il famoso Gran Bar Combi, che apparteneva all’epoca alla famiglia del portiere bianconero: due orchestre vi si alternavano per buona parte della notte, offrendo al pubblico infinite serie di tanghi, la danza che a quei tempi furoreggiava. Le multe per le infrazioni più gravi erano di mille lire, che peraltro non erano pochi soldi. Cesarini dichiarava di volerle pagare senza battere ciglio, ma cercava poi di scendere a patti: «Se gioco da campione e segno almeno un goal nella prossima partita la multa viene cancellata!» E quasi sempre Cesarini riusciva ad ottenere la cancellazione della punizione, del resto sul terreno di gioco, l’estroverso Renato sapeva essere sempre protagonista: non aveva paura di nessun avversario, era dotato di un fisico eccezionale, in possesso di una tecnica personale e di un’intelligenza di gioco raramente riscontrabili, e aveva spesso intuizioni tattiche tanto improvvise quanto felici; lo dimostrerà anche da allenatore, sia in Argentina al River Plate che in Italia, proprio alla Juventus, in un’altra fase della sua vita.

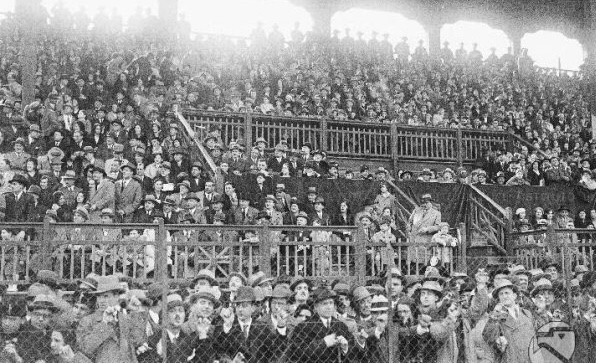

Quella Juventus riusciva a mobilitare le masse quasi alla pari di un partito politico, e in migliaia aspettavano i bianconeri alla stazione ferroviaria di Porta Nuova, per festeggiarne la vittoria ottenuta in trasferta e il ritorno a Torino. Un compagno di squadra nella Juve e nella Nazionale lo descrive come “il più imprevedibile degli uomini che ho conosciuto” a Renato Cesarini, e racconta, a sostegno della sua affermazione, un aneddoto che rende bene l’idea. Si doveva affrontare la Spagna a Bilbao, dice Luigi Bertolini, formidabile difensore, sempre riconoscibile perché per proteggersi dai colpi del pallone indossava un fazzoletto bianco sulla fronte; era durante una tournée nella penisola iberica, per affrontare Portogallo e Spagna. Vittorio Pozzo meditò la maniera di annullare la mente della squadra spagnola – una forte mezz’ala dell’Athletic Bilbao di nome Ignacio Agirrezabaka, conosciuto come Chirri II – e decise di piazzargli alle costole Renato Cesarini con il compito di non perderlo mai di vista, di marcarlo a distanza ravvicinata. «Dove lui va, tu devi andare», disse il commissario tecnico a Renato. Cesarini rispettò le direttive, cancellando dalla gara il pur valido avversario, e lo fece in un modo così implacabile e deprimente per lo spagnolo che, a un quarto d’ora dal termine, con i nervi a pezzi, Chirri II lasciò volontariamente il terreno di gioco. E Cesarini gli andò appresso, fra lo stupore di tutti, seguendolo fino negli spogliatoi e ristabilendo la parità numerica. Pozzo, annichilito, a fine gara tentò di rimproverare Cesarini – che non amava affatto – con una certa durezza, ma ne venne disarmato quando l’azzurro gli replicò con angelico candore: «Quando una sentinella ha una consegna, deve rispettarla fino in fondo».

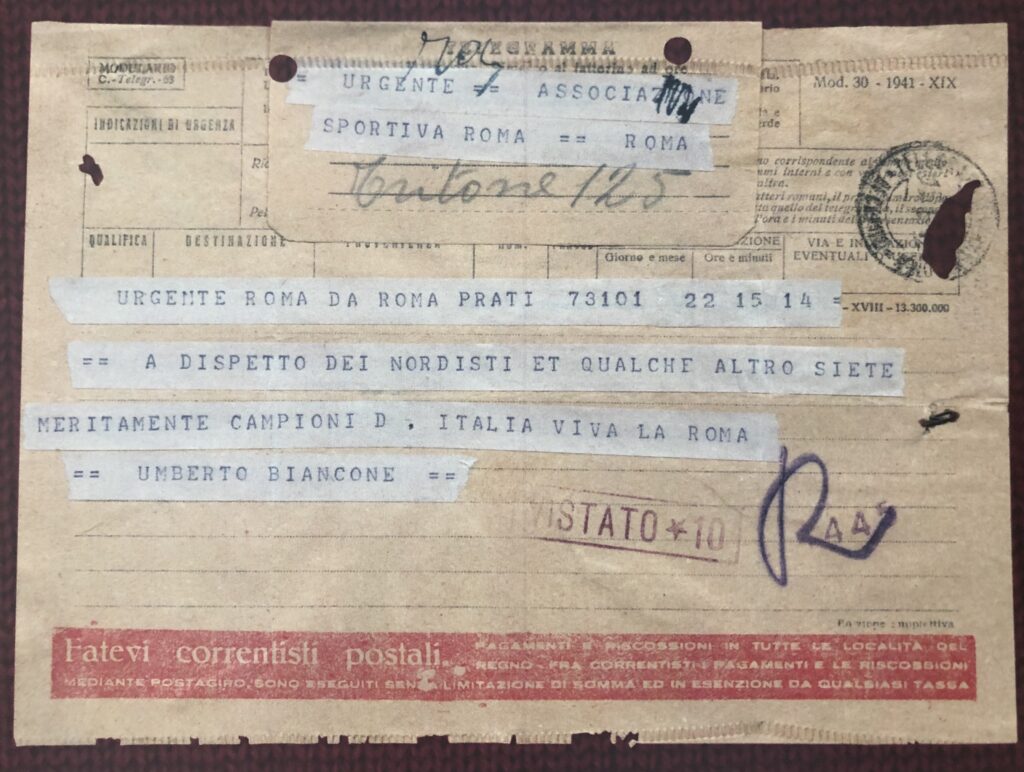

E allora vediamolo quel minuto lì, straordinario e unico. Quello della “zona Cesarini”. È inverno, a Torino, stadio Filadelfia, c’è pioggia e fango, è il 13 dicembre 1931, l’Italia gioca contro l’Ungheria. Gli azzurri chiudono il primo tempo in vantaggio, 1-0, goal di Libonatti. Avar fa l’uno pari, Orsi riporta l’Italia in vantaggio ma Avar segna di nuovo: 2-2 al novantesimo. Tutto o niente da rifare. Cesarini la racconterà così: «Mancavano pochi secondi alla fine, dirigeva lo svizzero signor Mercet. A un certo punto ebbi la palla. Avevo addosso il terzino Kocsis, un tipo che faceva paura. Non potendo avanzare passai alla mia ala, Costantino. Allora ebbi come un’ispirazione, mi buttai a corpo morto, tirai Costantino da una parte, caricandolo con la spalla, come fosse un avversario, e fintai, evitando Kocsis. Il portiere Ujvari mi guardava cercando di indovinare da quale parte avrei tirato. Accennai un passaggio all’ala dove stava arrivando Orsi, Ujvari si sbilanciò sulla sua destra, allora io tirai assai forte, sulla sinistra, il portiere si tuffò, toccò la palla, ma non riuscì a trattenerla. Vincemmo per 3-2. E non si fece nemmeno in tempo a rimettere il pallone al centro».

Alessandro Baricco, il grande autore e scrittore torinese (e torinista) lo celebra da par suo: «Cesarini, quello della zona Cesarini, proprio lui: quando dai il tuo nome a un pezzetto di tempo – il quale è solo di Dio, dice la Bibbia – qualcosa nella vita lo hai fatto».

[Disclaimer. Le immagini digitali e/o fotografiche utilizzate sono estratte in rete e principalmente (ma non solo) dalle pagine https://it.m.wikipedia.org/ dove si legge la dichiarazione che le fotografie sono nel pubblico dominio poiché il loro copyright è scaduto o altrimenti possano essere riprodotte in osservanza dell’articolo 70 comma 1 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, modificata dalla legge 22 maggio 2004 n. 128, e comunque della normativa vigente, in ragione delle mere finalità illustrative e per fini non commerciali, non costituendo concorrenza all’ipotetica utilizzazione economica dell’opera di chiunque altro].